ゴールデンウィーク都心エリアのLTE通信状況をクルマで一周フィールドテストレポート【はじめに】テスト実施の背景とテスト方法 ( 2013-05-05 00:00:00 )

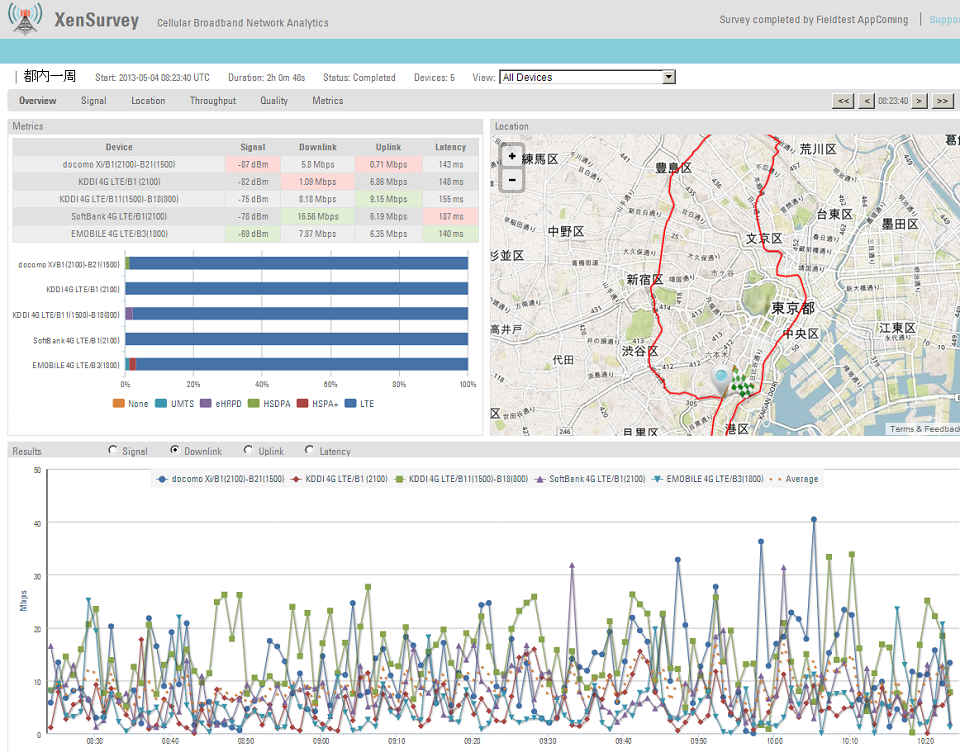

ゴールデンウィーク後半、静かな都内で久しぶりにLTE電波状況のフィールドテストを5月4日の17時~19時頃に実施した。

街も道路も空いているゴールデンウィークということで、クルマでの都内初フィールドテストを行い、各社の下り・上り速度、ping応答速度、LTEでの接続安定性について検証していく。

また、1月末にKDDIに今後のLTEについての訪問取材を行なっており、マルチLTEでのテスト実施が出来ていなかったため、かなり記事化が遅れたが、今回のテスト結果と合わせてレポートする。

都内一周LTEフィールドテストの背景

AppComingでは、マルチデバイス・マルチ回線でのフィールドテスト用に、Androidアプリ+クラウド活用ツールの『XenSurvey』を昨年11月から使用している。

XenSurvey起動画面とダッシュボード画面

このXenSurveyでの自動テストでは、モバイルWi-Fiルーター経由でも上り下りの速度までは測れるが、電波強度などが測定できないため、各社横並びでの比較には向いていないが、イー・モバイルからEMOBILE 4G LTE対応スマートフォンSTREAM X GL07Sが3月に発売開始となったことで、大手4社LTE状況を比較する環境が整った。

LTEサービスの普及が進むにつれて、各社の通信障害・サービス障害発生時の影響も大きく、報道の扱うニュースの量が増え、その内容もより詳しいものが増えている。 また、LTEの高速性を確認したいというニーズからか、Speedtest.netやRBB Today Speedtestによる電波状況を伝える記事やTwitterレポートなどが増加しており、電波状況に対する関心は、徐々に高まっている。

LTEの電波状況・各種検証結果レポートをキャリアが引き合いにして自社の強さを伝える手段とするケースさえも増えているが、テスト結果そのもの全てを公開することはなく(当然ながら公開は容易ではなく)、そのテスト自体の信憑性にも疑義があると言われることさえある。

例えば、通信結果が良くない測定結果を間引く、あるいは良い結果を間引く事により、平均値・最大値の結果は大きく変わり、それ以前に測定ポイントの選定でも、結果は大きく変わってしまうからだ。 調査実施が『第三者機関』であっても、直接的ではなくとも商的な関わりが少なからずあり、あるいは人的な繋がりがあり、担当者が手心を加えた結果にまとめている可能性を指摘されても完全否定はできないだろう。

しかし、このXenSurveyであれば、テスト実施後にデータを改ざんすることもできない「ありのままの結果」となる。 テスト結果をピックアップして公開すれば、恣意的に見せる事も可能かもしれないが、Webインターフェイスごと公開するので、正直なテスト結果しかここにはない。

強いていえば、どのルートで計測するかがバイアスの掛かりうるポイントとなるが、都内でのクルマ移動によるテスト実施は今回が初めてであり、殆ど全ての計測ポイントで初めての計測している。

テスト実施エリアについて

マルチデバイスのLTE電波状況フィールドテスト実施にあたり、早朝・休日など、外部要因が少ない時間帯で山手線に乗って予備テストを実施したが、乗り合わせた電車車両内の利用者状況や車両位置・内回り外回りによる違いが大きいことから、今回は、ゴールデンウィークで空いている東京23区内をクルマで一周するテストルートで実施した。

南北や東西に伸びる幹線道路、環状線1周などの選択肢も検討したが、「乗降客が多い山手線の近くを1周する」というテーマを決めてルートを事前に選定した。

実際のテストコースは、事前の予定を多少変更したものの、明治通り始点(港区・古川橋交差点)から恵比寿・渋谷方面に進みそのまま北上、西巣鴨から国道17号に入る予定としていたが、道路も空いているので、大回りして王子駅・田端駅を経由、そこから山手線からは少し離れて南下し、総武線の水道橋駅・お茶の水駅を経由して、神田駅・新橋駅・品川駅・五反田駅を経て、出発点の明治通り始点にもどる2時間48秒のコースとなった。

今後は、靖国通りなどの東西に抜ける主要幹線道路であったり、国道1号・4号・17号といった幹線道路、あるいは首都高速道路などで実施しても良いと考えている。

テスト実施回線種・端末について

テスト対象は、5回線種(5台)まで、Android端末でのみ実施可能というツールの制限があることから、以下のような回線種・端末とした。

SoftBank 4G=Android用AXGP回線とUQ WiMAXに対応したau +WiMAX機種を追加したいところだが、台数制限があり、またAXGPは予備テストで穴が多い事を確認済みであり、+WiMAXは新機種がリリースされない現状から除外している。

- docomo LTE Xi(B1/2100MHz・B21/1500MHz)

GALAXY S IIIα SC-03E(B1・B21対応機)

- au 4G LTE(B11/1500MHz、B18/800MHz) ※現Android向けLTE

GALAXY S III progre SCL21

- au 4G LTE(B1/2100MHz) ※現iPhone5向けLTE

L-06D JOJO(iPhone5の代用)※RSRQデータは取得できない

- SoftBank 4G LTE(B1/2100MHz) ※現iPhone5向けLTE

GALAXY Note II SC-02E(iPhone5の代用)

- EMOBILE LTE(B3/1800MHz)

STREAM X GL07S

テスト機種選定にあたり、バンド固定ができたり、電波状況をモニタリングしやすいサムスン製GALAXYを優先的に選定している。LG製品も一部フィールドテストツールが利用可能な場合があるため、次候補としてLG製品を選定している。

ドコモXi用機種は、800MHzも含むトライバンド対応機種を使用したいところだが、対応機種のXperia AXおよびAQUOS PHONE ZETA共に電波の掴みがGALAXYよりも劣り、環境に依るが20~30%ほど低い結果がでる事が多かった為、また都内ではB19/800MHzの基地局がまだ少ないという想定で、SC-03Eを選定している。

KDDIのAndroid端末は、同社が積極的にパートナー展開をしているHTC製のau 4G LTE対応のスマートフォン「HTC J butterfly HTL21」を昨年12月からテスト用に試していたが、電波強度が取得できない問題と、電波の掴みの弱さか、ツール利用で必要となるbluetooth接続の不安定からか、テスト途中で計測データが取得できない事象が発生していたため、3月にGALAXY S III progre SCL21とテスト機を入れ替えたところ、安定したテストが実施できるようになった。 やはり、フィールドテストにはGALAXYが良い。

au 4G LTEのiPhone5用バンド「B1」での計測は、ツールがiOS非対応でiPhone5を利用できないため、ドコモXi機種をSIMロック解除して使用した。

今回は昨夏発売のL-06D JOJOを使用したが、当然ながら、端末性能の差について、考慮する必要があるがものの、auのiPhone5用帯域を利用できるドコモXi機種が限られており(その他、GALAXY Note SC-05Dなど)、古いチップセット搭載で現行よりも電波の掴みが良くない事などから、最新機種であれば、より良い結果が得られたであろうことを加味して頂きたい。

但し、先日のKDDIの決算発表にて、B1のエリアは積極的に展開しないという話もあり、LTEのコアは800MHzで展開するであろうことから、今後はauのB1は、テスト対象から除外しても良いのではないかと検討している。できれば、マルチバンド対応のAndroid機(できればGALAXY)の早期リリースに期待したい。

SoftBank 4G LTEは、同社のiPhone5専用帯域だが前述の通り、ツールがiPhone5非対応ということで、ドコモ版GALAXY Note IIをSIMロック解除して使用している。

電波の掴みはGALAXY S III αと同程度で、筐体が大きい分だけ安定しているかもしれない。

GALAXY S IIIαをSIMロック解除してSoftBank 4G LTEで使用すれば、端末毎の差はより小さくなるだろうが、最新のGALAXY S4でテスト端末を統一する方向だ。

EMOBILE LTEは、スマートフォンがファーウェイ製STREAM X GL07Sの1機種のみで、他の選択肢は無い。

強いていえば、海外端末でLTE B3対応のGALAXYを使用することも可能だが、技適を考慮しても、キャリア公式端末での計測を前提としている。

テストツールXenSurveyの利用について

手動でのテストは、操作する端末台数分の人が必要となり、かつ同時実行は現実的ではなく、記録も手動となるため、計測回数がかなり限られてしまう。

一方で、XenSurveyは、5台までの同時自動テストが可能なツールで、親機(Master)と子機(Slave)間をBluetoothで接続し、親機のテスト開始・終了に合わせて、子機もそれぞれ計測を開始・終了する仕組みだ。 クルマでのテスト実施ならば助手席に並べて置いておくだけでテストは勝手に実行されていく。

1台のAndroid端末から4台のテスト開始・停止を制御し5台同時にテスト可能

計測間隔は、無し、1分・2分・5分・10分・15分・20分・30分・60分からセレクトできる為、テスト実施によりモバイルデータの使用量が気になれば、計測間隔を長めに設定すれば良いが、今回は、最短の1分間隔で2時間48秒計測したのでサンプル数は約120回となる。(グラフのプロット数で確認ができる)

今回のテスト後に各端末のモバイルデータ通信量を確認したが、約2GBだったので、概ね1時間・60回の計測で1GBとなり、7GB制限の回線においては、1回線あたり約7時間/月・420回のテストが実施可能ということになる。

※EMOBILEは、5GB/月に帯域制限開始の上限が設定されており、それを超過してテストを実施するには制限解除料2,625円/月が必要。http://emobile.jp/charge/#content-mphone

※EMOBILEは、制限解除料を支払えば2014年4月までは上限の制限がなく、2014年5月以降は上限10GB制限となる予定。 http://emobile.jp/charge/info/tsushin.html

取得可能なデータは、電波強度・RSRQ、GPS位置情報(親機のみ)、スループット(下り速度・上り速度)、クオリティ(Latency=ping応答速度・パケット損失・ジッター=揺らぎ)を全て自動取得・クラウドに自動記録し、Webで公開することも可能だ。

XenSurveyの詳細については、過去記事『docomo LTE Xi下り最大100Mbpsサービス:フィールドテスト特集【ツール編】クラウド対応FTツールXenSurvey』を参照頂きたい。

以上が、今回のフィールドテスト実施の背景と、テスト方法となるが、次回以降、各テスト結果についてのレポートを掲載する。

また、テスト結果は、Webで公開しているので、興味のある方は(多くは業界関係者になると思うが)、下記のURLからアクセスして結果を参照していただきたい。

英語のインターフェイスのみで、専門用語で表記されているが、AppComingの記事がなくとも、結果そのままで、テスト結果を掌握することも容易だろう。

(とはいえ、この後の記事も参照頂きたいところだが。)

XenSurvey テスト結果Webサイト http://bit.ly/XenSurvey-20130504.html

※開発元Xencode社による外部サイトの為、アクセス状況掌握の為にbit.lyを使用する

【スループット】下り最速Xi、上り最速で安定のau 4G LTE(Android向け)、意外に善戦EMOBILE >>

★特集★

ゴールデンウィーク都心エリアのLTE通信状況をクルマで一周フィールドテストレポート

- 【はじめに】テスト実施の背景とテスト方法

http://app-coming.jp/450.html

- 【スループット】下り最速Xi、上り最速で安定のau 4G LTE(Android向け)、意外に善戦EMOBILE

http://app-coming.jp/451.html